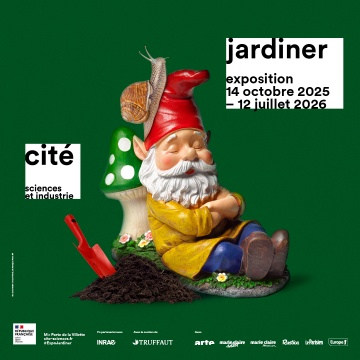

Jardiner

Du 14 octobre au 11 juillet 2025 Cité des sciences et de l'industrie, ParisDans un monde confronté à des défis environnementaux, sociaux et sanitaires majeurs, que signifie « jardiner » au XXIe siècle ? Une réflexion qui cheminera tout le long de votre promenade à travers la nouvelle exposition temporaire de la Cité des sciences et de l’industrie.

Un voyage à travers 6 jardins : celui qui soigne, qui nourrit qui ravit, qui relie, qui se révèle et qui s'adapte.

Les plantes méditerranéennes poussent lentement, sur des sols secs, souvent rocailleux, exposés au soleil et au vent. Depuis des millénaires, elles ont développé des stratégies pour survivre à la chaleur et au manque d’eau. Mais aujourd’hui, la sécheresse devient plus intense, plus fréquente — et même ces plantes résilientes sont mises à rude épreuve.

Dans ce paysage de collines imaginaires, formé de feuilles de palmier et de joncs séchés, tressés par des artisanes de l’oasis de Chenini (Tunisie), de grands cratères invitent à se planter. S’arrêter. Ralentir. Se mettre au rythme du végétal. Ressentir la chaleur, entendre la soif des plantes. L’ambiance rouge, chaude, évoque les pierres du Péloponnèse et la lumière intense de l’été méditerranéen, absorbée par les feuilles.

Au cœur des jardins secs, les oyas — pots en céramique poreuse utilisés depuis l’Antiquité — irriguent la terre en profondeur. Ici, elles mobilisent les sens et diffusent la lumière à qui lève son regard, la chaleur si on tend la main et les sons si on prête l’oreille. Elles nous permettent de vivre de l’intérieur ce que ressent une plante quand l’eau vient à manquer.

Quand une plante souffre de sécheresse, ses vaisseaux qui transportent la sève se rompent sous la tension de la soif. Ce phénomène, appelé cavitation, est invisible à l’œil nu — mais on peut l’entendre. Grâce à des micros de laboratoire, on perçoit les craquements des canaux qui se brisent : les plantes «?disent?» qu’elles ont soif.

Au microscope, ces vaisseaux apparaissent comme des points noirs dans les tiges, témoins de cette rupture silencieuse.

Les plantes ont besoin de temps pour s’adapter. Mais le réchauffement, lui, va trop vite.

Pour que le temps des humains s’harmonise avec celui du végétal, apprenons à ralentir.

Le jardin qui s’adapte est un espace où dialoguent la science la plus contemporaine,(avec les apports d'Eric Badel de l’INRAe PIAF) et les savoir-faire artisanaux ancestraux (les artisanes de l’oasis de Chenini). L’installation propose d’expérimenter avec notre propre corps ce que peut ressentir une plante, pour prendre conscience de l’importance de nos actions.

Réalisé en collaboration avec :

Equipe artistique :

Artistik Bazaar, Rejoyce, Alice l’Horset

Equipe scientifique :

Micro-tomographie des embolies vasculaires de tiges de plantes

PIAF (INRAE-UCA) : Eric Badel, Hervé Cochard / BIOGECO (INRAE-Univ-Bordeaux) : Sylvain Delzon.

Son des embolies

PIAF (INRAE-UCA) : Eric Badel, Hervé Cochard / LIPHY (CNRS-Univ. Grenoble Alpes) : Philippe Marmottant, Alexandre Ponomarenko.

Equipe artisanes de Chenini, Tunisie

Rachida Akrout, Mounira Bâgga, Ahlem Bessoud, Gmar Naceur, Basma Toumi / Coordination : Amina Ben Mansour, Mabrouk Jerbi.